【红色记忆】民族学院的发展历程——民族学院成立及初期发展(四)

三、学习与生活

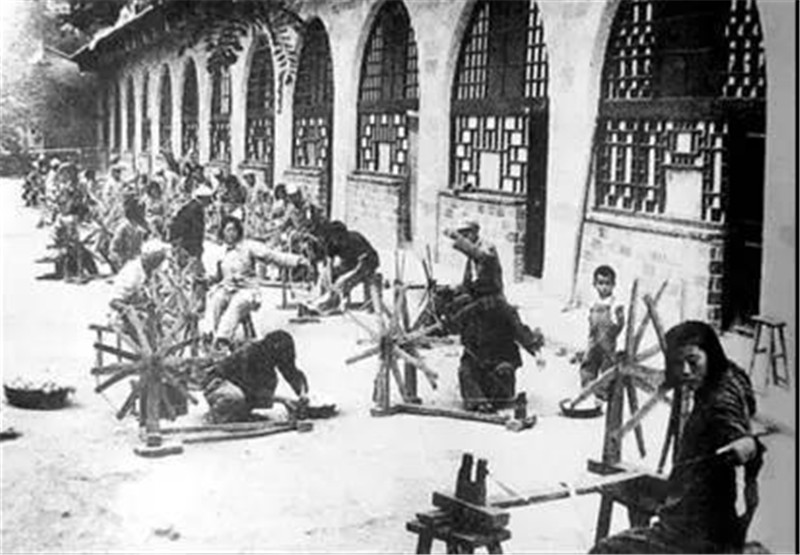

学员当时的学习、生活都非常艰苦。在国民党顽固派的包围封锁下,根据地几乎到了没有饭吃、没有衣穿的境地。学生没有现成的课本,主要靠上大课记笔记。学校发给每人一个蘸水笔尖,学生找一节高粱秆插上笔尖当钢笔用。一日三餐吃的是小米饭,蔬菜很少。为了省油、晚上摸黑讨论。为克服经济困难,全院师生参加了大生产运动,自力更生打窑洞、种蔬菜、烧木炭、种粮食、纺线生产、打柴卖草,买回马粪纸做笔记本,用紫色、绿色颜料自制蓝墨水。虽然物质生活贫乏,但学员的精神生活十分充实、活跃。课余时间开展各种文体活动,自己创作、编写、演唱歌曲、秧歌剧,新年、春节期间进行拥军优属慰问演出,并配合边区的选举运动深入各县帮助进行民主选举工作。

中共中央、西北局和陕甘宁边区政府对民族学院这所当时全国唯一的专门培养少数民族人才的高等学校非常重视和关怀。在非常困难的条件下,边区政府总是千方百计保障学校供给,扩建校舍,添置设备。绥察行政公署主任杨植霖、副主任苏谦益在给绥察旅廷同学的一封信中说“筹出一千元钱给你们,帮助你们买些纸笔”, 同时给西北工作委员会致函:“本署兹为鼓励绥察边区旅廷同学努力学习及慰劳其艰苦精神起见,特筹妥国币洋壹仟元整,并缴(交)由前绥西专员李维中同志,代表本署亲自慰问。即希贵会查收,协同分配为荷。”

党和政府在生活上对民族学院给予优待。9月16日,毛泽东致信高岗、陈正人,请他们考虑答复反映民族学院存在困难的一封来信时指出:“民族学院的困难须需要设法解决,经费视宜增加一点,改善其伙食。”吃粮标准每月比其他学校学员多发10斤白面,穿衣每人每年发两套单衣、一套棉衣(其他学校每年发一套单衣,三年发一套棉衣)。每逢民族节日,还按各民族习俗改善伙食或给予其他优待。如回族学生可以到清真寺做礼拜,学校开设清真食堂。1942年,边区政府把所有人员的待遇划分为十类四十余种,国际友人和少数民族同志为第一类,政府机关工作人员为第九类。由此可风党和政府对少数民族同志的关心和照顾。边区政府财政厅长南汉辰曾对民族学院副院长高克林说:“经济再困难,只要你开口,我们都要想办法满足。”1944年11月,毛泽东对民族学院的学生生活等问题作出过重要指示:对民族学院学生生活要适当照顾,要“特殊点、优待点”。正是按照这些精神,民族学院继承了革命干部学校的优良传统,树立了平等、团结、严肃、活泼的校风和良好的学风。在民族学院,“教育的中心是团结”,对学员进行文化知识教育的同时,普遍进行了爱国主义、国际主义、马克思主义民族理论教育和反对大汉族主义及狭隘地方民族主义的教育。党的民族平等、民族团结政策,宗教信仰自由政策在这里得到了模范地贯彻执行。学院实行民主管理,提倡学生自治,充分发挥学员的能力和作用,从而促进了学校各项工作的开展。

在民族学院,各民族青年满怀革命热情,自由、平等、友爱、团结地生活和学习。当时,延安的物质条件极其困难,边区政府对于少数民族同志仍尽力给以优待。

未完待续

源:鄂托克前旗发布