【红色记忆】民族学院的发展历程——民族学院成立及初期发展(九)

从1940年开始,在日本侵略军的残酷扫荡和国民党顽固派的严密封锁下,敌后抗日根据地和陕甘宁边区出现了严重的经济困难。到了1941年,进入抗日战争的极端困难时期。为了应付这种困难局面、减轻人民的负担,中共中央和毛泽东虚心采纳了党外人士李鼎铭提出的“精兵简政”的建议。陕甘宁边区第一次精兵简政时,民族学院刚刚成立,没有进行精简,边区政府决定从1942年4月初开始进行第二次精兵简政,普遍实行整编。为此,成立了以林伯渠为主任的整编委员会,以加强领导。6月30日,边区政府通过了《陕甘宁边区政府系统第二次精兵简政方案》,决定在紧缩机构和人员的同时,着重建立边区政府的工作制度,提高干部素质和适当充实下级,特别是县级政府。根据上述原则,民族学院进行了内部的整编工作,采取了“紧缩上级,加强下级,政、事分开,合署办公”等办法,缩减了一些机关和人员,充实了区乡政府组织。这次精兵简政,由于不少干部推行不力,本位主义、太平观念、粗枝大叶工作作风仍然存在,致使精简工作没有完全达到目的。因此,1942年9月,边区开始了第三次精兵简政。这次精简,在正式实施之前,中共中央与边区政府用了3个月的时间,进行了充分的组织、思想、宣传工作。毛泽东为了加强陕甘宁边区的领导,特地派原中共中央西北工作委员会秘书长李维汉到边区政府工作,希望他到任后,团结内部,在执行党的政策中带个头,自觉承担起试验、推广、完善政策的任务。12月中旬,边区政务委员会通过了《陕甘宁边区简政实施纲要》,于次年3月公布执行。《纲要》对第三次精兵简政的目的、任务、机构、人员制度、作风、实施办法、注意事项等提出了明确的要求。与《纲要》相配套,还颁布了一系列相关的组织措施和条例,如《陕甘宁边区政纪总则》、《县政府组织暂行条例》、《区以上政务人员公约》及《简编方案》等。

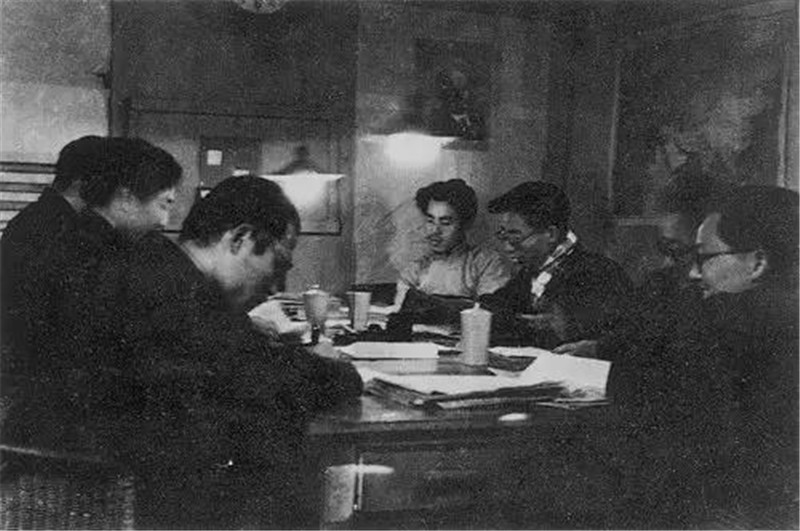

1942年年底,实行精兵简政后,民族学院将干部处予以撤销,其工作并入教育处。将研究部压缩为研究室,隶属于教育处。教育处下设教务室、注册室、图书室和阅览室。总务处下设总务、会计和生产等科,另有一个医务室和一个修养所。由陕甘宁边区民族事务委员会帮助民族学院进行机构精简,“民族学院在未并入延大前,本会将该院编减下来的人员,除汉族人员送西北局处理外,其余有蒙、回、藏人员21人,经过本会或予分配工作,或资遣回籍。计介绍三边安置或分配工作者11人,介绍陇东分配工作者5人,介绍民政厅归农者1人。”

完

源:鄂托克前旗发布